TOP>肥薩線の遺産群

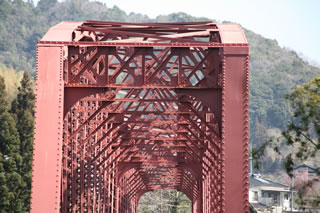

翡翠のような球磨川に影を落とすアメリカン・アーチの幾何学模様

九州の鉄道網整備にはドイツのテクノロジーが採用された。しかし後年になって官設で整備された八代より南の路線ではアメリカの技術が多用される。この橋梁はクーパー、シュナイダーが設計し、アメリカンブリッジ社が製作。ピン結合方式のトラス橋で、トランケート(切り詰め)式と呼ばれ、斜角がついて斜めに川を渡る。複雑で美しいトラスを上の道路から鑑賞するのもいいが、川辺の集落から石の橋脚もろとも見上げる赤茶色の鉄橋もまた威厳があって美しい。

【見どころ】

- ピンで結合されたトランケート(切り詰め)トラス橋はとても珍しい。

- トラス部に "1906 AMERICAN BRIDGE CO NEWYORK U.S.A" と刻印が施されている 。

- 球磨川の流れに逆らわない橋脚は橋台部が煉瓦、橋脚部は切石積みによって造られている。

川下りの船を見下ろす美しいトラス橋

球磨川第一橋梁と同じくこの橋もニューヨーク生まれのトラス橋で、トランケート式の斜めに切り詰めた構造が特徴である。架橋完成は1908(明治41)年。ピン結合式曲弦プラットトラスと呼ばれる鉄骨組構造で上路プレートガーダー橋である。橋脚も球磨川第一橋梁と共通する煉瓦、切石平積み構造。明治期にアメリカからもたらされた鉄橋構造がどのようなものであったのかを今に伝える貴重な遺産である。

球磨川第一橋梁と同じくこの橋もニューヨーク生まれのトラス橋で、トランケート式の斜めに切り詰めた構造が特徴である。架橋完成は1908(明治41)年。ピン結合式曲弦プラットトラスと呼ばれる鉄骨組構造で上路プレートガーダー橋である。橋脚も球磨川第一橋梁と共通する煉瓦、切石平積み構造。明治期にアメリカからもたらされた鉄橋構造がどのようなものであったのかを今に伝える貴重な遺産である。【見どころ】

- 近くを通る道路橋や踏切付近から美しい全容を様々な角度で観察できる。

- 斜めに切り詰めたトランケート構造やピン結合も観察しやすい。

- 球磨川下り急流コースが橋をくぐるので下から観察することもできる。

峠を行く列車たちを優しくいたわる石づくりの厩舎

全国唯一の現役石造鉄道車庫。球磨地方特有の溶結凝灰岩(灰石)で建造されている。特に妻側入り口のアーチ部が美しい。以前は建物内に鍛冶場もあり、部品の製作も行われた。明治期の竣工で球磨人吉方面最大の石造建造物。

全国唯一の現役石造鉄道車庫。球磨地方特有の溶結凝灰岩(灰石)で建造されている。特に妻側入り口のアーチ部が美しい。以前は建物内に鍛冶場もあり、部品の製作も行われた。明治期の竣工で球磨人吉方面最大の石造建造物。【見どころ】

- 明治期の格式を物語るような品格あるデザインと石造建築特有の重厚感。

- SL人吉やいさぶろうしんぺい号と融合する美しい風景。

- 妻側入り口のアーチや連続する窓、窓枠の古レールによる補強など。

老いてなお、鉄道を支える力強いレールたちの表情

人吉駅ではホーム上屋に古レールが再利用されている。特に1番線のホーム上屋にあるドイツ、ウニオン社1889(明治22)年製のレールは最も古く、九州にはじめて鉄道が開業した年のものである。北部九州に最初の列車が走った当時、その技術や車輌、資材はすべてドイツからもたらされていたので、その名残だといえる。さらに人吉駅にはアメリカ、カーネギー社製のレールも見られるが、これは南九州の鉄道がアメリカの技術と資材によって延伸されていった頃のものである。

人吉駅ではホーム上屋に古レールが再利用されている。特に1番線のホーム上屋にあるドイツ、ウニオン社1889(明治22)年製のレールは最も古く、九州にはじめて鉄道が開業した年のものである。北部九州に最初の列車が走った当時、その技術や車輌、資材はすべてドイツからもたらされていたので、その名残だといえる。さらに人吉駅にはアメリカ、カーネギー社製のレールも見られるが、これは南九州の鉄道がアメリカの技術と資材によって延伸されていった頃のものである。【見どころ】

- 現役ホームに古レールを探し、刻印から製造国や年代を知ることができる。

- 九州の鉄道草創期のドイツ技術と、南九州のアメリカ技術導入を明解に示す。

くるりと旋回、ジグザグに進む・・日本一の壮大な峠越え

わが国唯一のループ、スイッチバック複合線。ループ内に駅がある点でも極めて珍しい。日本における鉄道草創期、明治時代の挑戦を今に伝える貴重な現役登坂システムである。全国を縦断する鉄道網建設最後の難関とされた山線の加久藤峠越えはここに極まる。

わが国唯一のループ、スイッチバック複合線。ループ内に駅がある点でも極めて珍しい。日本における鉄道草創期、明治時代の挑戦を今に伝える貴重な現役登坂システムである。全国を縦断する鉄道網建設最後の難関とされた山線の加久藤峠越えはここに極まる。【見どころ】

- 運転士が列車内を何度も行き来しながら前進後退を繰り返す醍醐味。

- 車窓風景が360度展開する日本最大のループ線を体感できる。

- 大きな高低差を一望できる車窓からのループ展望ポイントがある。

百年の時を超えて私たちを待っている・・峠越えの休憩駅

ループ線、スイッチバックの途中にたたずむ全国唯一の駅。構内には蒸気機関車時代の石造給水塔、造営当時の姿をそのまま伝える木造駅舎、内田百閒の鉄道紀行小説『阿房列車』にも登場する花弁型の水盤などが残る。「おこば」の駅名板も昔のままで色彩、書体は古き良き時代の鉄道旅行を彷彿とさせる。

ループ線、スイッチバックの途中にたたずむ全国唯一の駅。構内には蒸気機関車時代の石造給水塔、造営当時の姿をそのまま伝える木造駅舎、内田百閒の鉄道紀行小説『阿房列車』にも登場する花弁型の水盤などが残る。「おこば」の駅名板も昔のままで色彩、書体は古き良き時代の鉄道旅行を彷彿とさせる。【見どころ】

- 明治期の姿をそのままに、旅人たちのメモリアルが残る駅舎と木製の改札口。

- 国家プロジェクトに命を懸けた人びとの魂を鎮める記念碑がある鉄道ひろば。

- 駅からほど近い位置に人吉梅園があり、近代化遺産と自然景観を楽しめる。

鉄道草創期の挑戦を今に伝える明治の隧道が県境の峠を貫く

大畑から最大30パーミル(千分の三十勾配)の急坂を昔は重連のデゴイチ(D51型蒸気機関車)が喘ぎながら登っていた。頂上は標高54Omの矢岳駅。駅の南で一旦宮崎県に入ると矢岳第一トンネルがある。3年以上の月日をかけて苦心の末に掘り上げた肥薩線最長の隧道。両口には山縣伊三郎と後藤新平の揮毫による石額が掲げられている。難工事だったと伝えられ、出水で運搬用の馬が溺死したというエピソードも残る。

大畑から最大30パーミル(千分の三十勾配)の急坂を昔は重連のデゴイチ(D51型蒸気機関車)が喘ぎながら登っていた。頂上は標高54Omの矢岳駅。駅の南で一旦宮崎県に入ると矢岳第一トンネルがある。3年以上の月日をかけて苦心の末に掘り上げた肥薩線最長の隧道。両口には山縣伊三郎と後藤新平の揮毫による石額が掲げられている。難工事だったと伝えられ、出水で運搬用の馬が溺死したというエピソードも残る。

【見どころ】

- 逓信大臣山縣伊三郎による「天険若夷(てんけんいのごとし)」の石額。

- 鐵道院総裁・男爵後藤新平による「引重致遠(おもきをひきいてとおきにちす)」の石額。

- 両側にピラスター(柱形)を配する威厳に満ちた石積みの入口(ポータル)。

南九州の鉄道草創期を物語る凝灰岩の小さな石倉

1903(明治36)年9月、南の鹿児島から横川(現大隅横川)まで延びていた鹿児島線(現肥薩線)は、横川~吉松間が新たに開業する。吉松駅が新設され、やがてこの地は吉都線経由で宮崎方面にもつながり、南九州の鉄道拠点、交通の要衝として栄えることになった。石造燃料庫は吉松駅開業に際して建造されたもので、南九州特有の溶結凝灰岩を巧みに積み上げた頑強なもの。まさに肥薩線のすべての歴史を知る小さいながらも貴重な遺産だといえる。

1903(明治36)年9月、南の鹿児島から横川(現大隅横川)まで延びていた鹿児島線(現肥薩線)は、横川~吉松間が新たに開業する。吉松駅が新設され、やがてこの地は吉都線経由で宮崎方面にもつながり、南九州の鉄道拠点、交通の要衝として栄えることになった。石造燃料庫は吉松駅開業に際して建造されたもので、南九州特有の溶結凝灰岩を巧みに積み上げた頑強なもの。まさに肥薩線のすべての歴史を知る小さいながらも貴重な遺産だといえる。【見どころ】

- 溶結凝灰岩を美しく切石にして積んだ繊細かつ頑強な姿。

- 切石で上部を支え、下部に水切りを考慮した妻壁側の窓、建具。

- 屋根や垂木を支える曲線を活かした破風。

豊かな湧水を運ぶ煉瓦の水路を鉄路が跨ぐ

霧島連山から伏流する清冽な水は栗野駅近くの丸池湧水にこんこんと湧き出ている。煉瓦暗渠はこの湧水をかすめるように走る肥薩線の下を貫通。ポータル(入り口)は小規模だが、延長は67メートルに達し、かつては何本も敷かれていたレールを支えている。

霧島連山から伏流する清冽な水は栗野駅近くの丸池湧水にこんこんと湧き出ている。煉瓦暗渠はこの湧水をかすめるように走る肥薩線の下を貫通。ポータル(入り口)は小規模だが、延長は67メートルに達し、かつては何本も敷かれていたレールを支えている。【見どころ】

- 湧水とともに楽しめる美しい暗渠の風景。

- 鹿児島らしい溶結凝灰岩と煉瓦の組み合わせによる頑強な仕組み。

- 何層にも重ねられた煉瓦半円アーチの美しさ。

戦災の傷跡を今に伝える古風な駅舎

吉松~隼人間が鹿児島線として官設で開業したのは1903(明治36)年9月のことである。開業当時の姿で駅舎が残るのも肥薩線の魅力。大隅横川駅もほぼ原形をとどめ、細部に明治の駅らしい意匠を見る。ホームを覆う上屋を支える柱には太平洋戦争時の機銃掃射による貫通痕が残り、戦災遺跡でもある。ホーム上には九州内の国鉄駅で使用されていた標準型の木製ベンチも残る。また、当ホーム上にある「通票受け器」は、かつて特急や急行列車が単線区間に乗り入れる際に、車掌がタブレット(通票)を投げ入れた鉄道設備で、全国的に残されている例は極めて少なく、貴重である。

吉松~隼人間が鹿児島線として官設で開業したのは1903(明治36)年9月のことである。開業当時の姿で駅舎が残るのも肥薩線の魅力。大隅横川駅もほぼ原形をとどめ、細部に明治の駅らしい意匠を見る。ホームを覆う上屋を支える柱には太平洋戦争時の機銃掃射による貫通痕が残り、戦災遺跡でもある。ホーム上には九州内の国鉄駅で使用されていた標準型の木製ベンチも残る。また、当ホーム上にある「通票受け器」は、かつて特急や急行列車が単線区間に乗り入れる際に、車掌がタブレット(通票)を投げ入れた鉄道設備で、全国的に残されている例は極めて少なく、貴重である。【見どころ】

- 百十年を経過した明治の駅としての風格を見せる木造建物。

- ホーム下屋の柱を貫通して残る、太平洋戦争時の機銃掃射の痕跡。

- 島ホーム上に残された通過列車のための「通票受け器」。

百有余年の鉄路を見守る明治の駅に旅人が集う

1903(明治36)年開業。肥薩線開業当時の駅舎によく見られる構成の標準型駅舎で、建物の半分を待合室に、残りを駅事務室や宿直室にあてている。待合室には切符販売用の窓口が残り、木製カウンターが懐かしい。天井の照明吊り下げ部には換気口を兼ねた透かし入りの凹部がある。木製の改札口を抜けてホームに出ると左右に作りつけのベンチがあり、支え板には雲形の装飾が施される。これは大隅横川駅の待合室ベンチなどにも見られ、駅舎の形状とともに開業当時の沿線駅で標準的に使われていた意匠とも思える。開業から110年。その風情と縁起の良い駅名から訪れる旅人に郷愁や感動を与え続ける駅。

1903(明治36)年開業。肥薩線開業当時の駅舎によく見られる構成の標準型駅舎で、建物の半分を待合室に、残りを駅事務室や宿直室にあてている。待合室には切符販売用の窓口が残り、木製カウンターが懐かしい。天井の照明吊り下げ部には換気口を兼ねた透かし入りの凹部がある。木製の改札口を抜けてホームに出ると左右に作りつけのベンチがあり、支え板には雲形の装飾が施される。これは大隅横川駅の待合室ベンチなどにも見られ、駅舎の形状とともに開業当時の沿線駅で標準的に使われていた意匠とも思える。開業から110年。その風情と縁起の良い駅名から訪れる旅人に郷愁や感動を与え続ける駅。【見どころ】

- 今となっては珍しくなった明治の木造駅舎の風情が良好に残る。

- 木製の作り付けベンチや改札口など、什器も歴史を物語る。

- 駅舎に加えて、ホーム石積みなどに歴史の重厚感を感じられる。

西洋風の小さな煉瓦発電所が碧の球磨川に映える

明治時代中頃、球磨川の豊富な水と森林資源を原料として紙を作る近代的な製紙工業が計画された。旧坂本村に設立された製紙工場に電力を送るために建設されたのが深水発電所である。大正10年の完成以来、昭和63年まで創業当時の発電機が使用され、現在もそのまま建物の中に眠る。八代市を支える製紙工業の原点がここにある。平成20年、所有者である日本製紙の努力によって屋根の葺き替えが行われ、美しい姿が甦った。

明治時代中頃、球磨川の豊富な水と森林資源を原料として紙を作る近代的な製紙工業が計画された。旧坂本村に設立された製紙工場に電力を送るために建設されたのが深水発電所である。大正10年の完成以来、昭和63年まで創業当時の発電機が使用され、現在もそのまま建物の中に眠る。八代市を支える製紙工業の原点がここにある。平成20年、所有者である日本製紙の努力によって屋根の葺き替えが行われ、美しい姿が甦った。【見どころ】

- 竣工した時代を象徴する煉瓦造りの美しい洋館。

- 裏面を肥薩線が通り、至近距離から煉瓦建物を見ることができる。

- 発電所裏の急斜面には操業時の水管が残り、山上にサージタンクが覗く。

夏の幻のように湖底から現れる近代化学発祥の発電所

九州の数ある近代化遺産の中でもここは特異である。昭和41年の鶴田ダム完成以来湖底に沈んでいた発電所が今、春から秋の間だけ水上に姿を現すのだ。曽木発電所が建設されたのは明治42年。牛尾大口金山への排水用電力供給と、大口地区への電燈供給が目的だった。現存するのは第二発電所。設立者は日本の化学工業の祖となった野口遵(したがう)。野口は発電所の余剰電力を送電して熊本県水俣市でカーバイト生産を開始。やがてそれは日本窒素肥料株式会社となり、チッソ株式会社、旭化成工業株式会社、積水工業株式会社の前身とな

る。ドイツ製の発電機を擁した巨大なタービン室と管理棟は壁面だけを残し、光と陰を合わせ持つ化学工業の原点となった発電所の往時の姿を見せてくれるのである。

九州の数ある近代化遺産の中でもここは特異である。昭和41年の鶴田ダム完成以来湖底に沈んでいた発電所が今、春から秋の間だけ水上に姿を現すのだ。曽木発電所が建設されたのは明治42年。牛尾大口金山への排水用電力供給と、大口地区への電燈供給が目的だった。現存するのは第二発電所。設立者は日本の化学工業の祖となった野口遵(したがう)。野口は発電所の余剰電力を送電して熊本県水俣市でカーバイト生産を開始。やがてそれは日本窒素肥料株式会社となり、チッソ株式会社、旭化成工業株式会社、積水工業株式会社の前身とな

る。ドイツ製の発電機を擁した巨大なタービン室と管理棟は壁面だけを残し、光と陰を合わせ持つ化学工業の原点となった発電所の往時の姿を見せてくれるのである。【見どころ】

- 春先に次第に湖面に姿を現し、秋口になるとまた水中に没する神秘的な廃墟。

- 堅牢な煉瓦積みの壁は今も良く残り、アーチの連続が美しい。

- 発電機4台を収めていたタービン棟の側壁と巨大な管理棟の妻壁が見られる。